Joaquín Fermandois

(ZENIT Noticias –

Como todo se relaciona con todo, la guerra puso a prueba a los sistemas políticos democráticos en el tema de la tolerancia, surgida de su componente liberal, aunque este no es su único corazón; lo mismo al proceso de acercamiento entre Israel y los países árabes, en especial los del Golfo y Arabia Saudita. Trajo un respiro a la causa palestina a costa de un tremendo sacrificio de su propia población en Gaza, la que ahora experimenta una sensación, no exacta pero real, de aniquilación, de ajuste de cuentas hasta ahora de casi 30 palestinos muertos por cada israelí asesinado el 7 de octubre; como también de una herida cruel, cuasi-genocida, hacia Israel, que le vertió más parafina al fuego, un incendio quizás inextinguible en generaciones. También, junto a tantos otros excesos retóricos, lo específico del concepto de “genocidio” ha ido perdiendo especificidad.

El sionismo, último nacionalismo del siglo XIX

La confrontación contemporánea entre árabes y judíos es producto de la modernidad, aunque tiene una larga tradición en elementos de las civilizaciones monoteístas y sus respectivas expresiones en soberanías políticas o estados. Así, su última fuente proviene de una historia milenaria. Como casi todo el poblamiento humano, ni árabes ni judíos son originarios de la zona. La diáspora judía comenzó en el siglo I d.C.; y los árabes, impulsados por la nueva creencia universalista y monoteísta que implica derivaciones judías y cristianas, se asentaron en la región desde el siglo VII d.C.

La antigua discriminación contra los judíos, posiblemente de origen cristiano, se transmutó en una ideología moderna, el antisemitismo. Es probable que dentro del proceso de secularización, las supersticiones que acompañaban a las grandes religiones, ahora en un ambiente secularizado, se transformaron en prejuicios colectivos e incluso organizados, verbalizados como recursos de salvación social o cultural, que incitaban a luchar y odiar a un presunto enemigo, supuestamente poderoso y subrepticio, es decir, los judíos. En este sentido, el antisemitismo pertenece plenamente al mundo mental de las ideologías modernas, distintas del antiguo prejuicio antijudío.

Ello a su vez atemorizó, agitó y, al final, movilizó al mundo judío, escindido entre dos sentimientos contrapuestos. Por una parte, aprovechando la emancipación judía, se insistió en la integración y hasta mimetización en la moderna sociedad europea y norteamericana, incluso a veces convirtiéndose al cristianismo como gesto social (ello se inició ya a fines del siglo XVIII), o al patriotismo o nacionalismo según el caso. Por otro lado, hubo una tendencia al retorno a una tradición pura, fundamentalista diríamos hoy día, convirtiendo la nostalgia por la Tierra Prometida, como gesto ritual, en un programa de construcción de un hogar judío no sin rasgos utópicos, y finalmente, con carácter político, es decir, el establecimiento de un Estado, al menos como algunos de ellos lo ansiaban. Este fue el sionismo que, como en tantos casos, tiene muchas variantes.

Con la ayuda de comunidades judías adineradas en Europa y Estados Unidos, y con abnegación, se inició la emigración a Palestina en la década de 1890, con la llegada de los primeros colonos sionistas, quienes comenzaron a comprar tierras y a presionar por cada vez más. Vino la obvia respuesta de la población árabe, con violencia intermitente. De ahí que se puede hablar, no sin sentido figurado, de una “guerra de 130 años”. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo judío y el sionista, que entonces no eran lo mismo, mostraban una amplia gama de posiciones, reflejando en cierta manera las persuasiones políticas del siglo XX, en cuyo caso eran más acusadas.

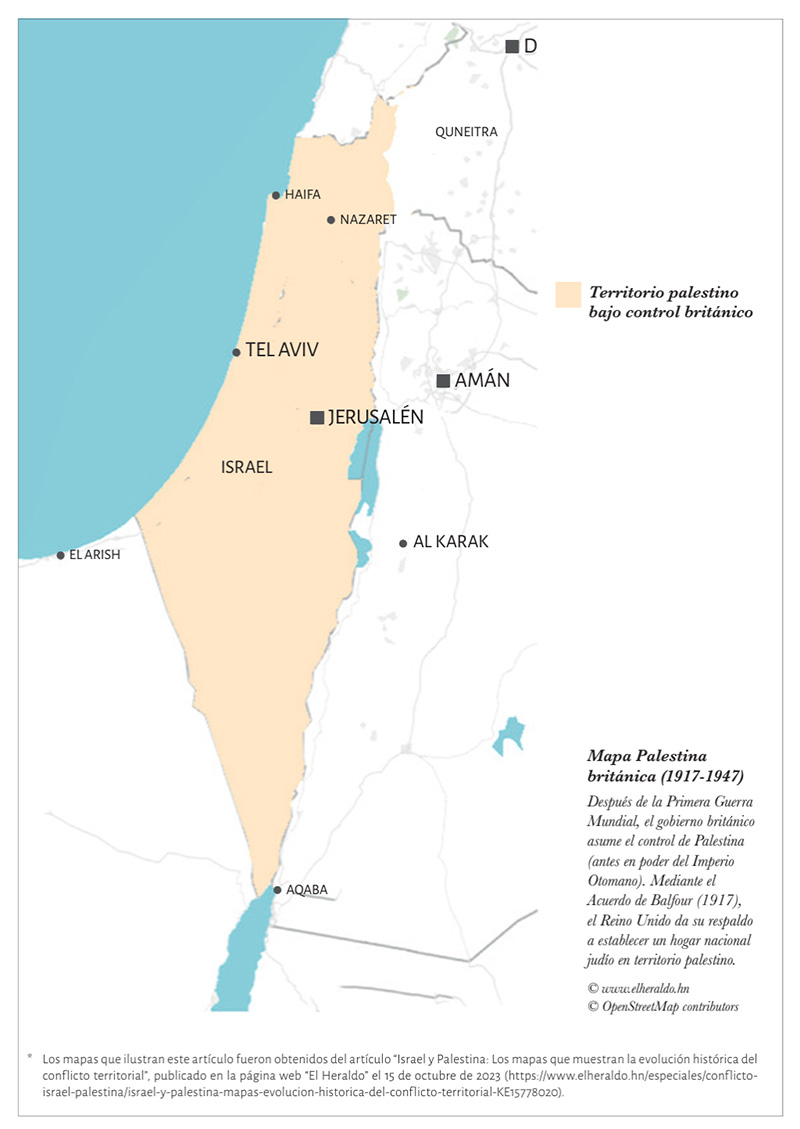

Génesis y evolución de Israel, reacción del mundo árabe

A partir del derrumbe del dominio turco en Palestina en 1917, estalló con todo su furor el conflicto entre los colonos judíos y la mayoría de la población árabe de la zona. Ello fue contemporáneo de la Declaración Balfour, del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que se comprometió a apoyar un “hogar nacional” para los judíos en Palestina, agregando que se haría sin dañar los “intereses de la población árabe”. Muy pronto, el mundo árabe comenzó también a galvanizarse en torno a la causa de los árabes en Palestina, arrastrando a los gobiernos árabes, ya sea independientes o a las autoridades árabes insertas bajo la hegemonía franco-británica, según el caso.

Asociamos comúnmente el conflicto árabe-israelí al nacionalismo árabe y al fundamentalismo islámico. En los hechos, ambos precedieron o fueron paralelos al nacimiento y desarrollo de la pugna judío-palestina. El nacionalismo árabe posee sus gérmenes en torno al 1900, como parte de la adquisición de un lenguaje político moderno, surgido de la civilización universal. También era parte del proceso de descolonización, primero contra el imperio turco y luego contra la hegemonía o, según el caso, dominio colonial europeo.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el conflicto entre las comunidades judías y árabes se intensificó virtualmente, tanto entre ellas como con los ingleses. En la resolución de las Naciones Unidas de noviembre de 1947 se llevó a cabo la partición de Palestina en una zona árabe y otra judía, inicialmente apoyada incluso por la Unión Soviética. Los ingleses, hartos de la situación ingobernable, aunque presionados por tendencias proárabes y projudías dentro de Gran Bretaña, anunciaron su retiro para el 15 de mayo de 1948. La noche anterior, el dirigente sionista David Ben Gurion proclamó el Estado de Israel; sin embargo, los países árabes vecinos no lo reconocieron e iniciaron formalmente una guerra, que ya existía informalmente. La superior organización y motivación judía (ahora israelí) resultaron en ganancias territoriales para el nuevo Estado cuando se declaró el cese del fuego un año después, en 1949. Este desenlace creó realidades permanentes, ya que las líneas de cese del fuego han sido las internacionalmente reconocidas hasta el día de hoy para el Estado de Israel. Los países árabes quedaron comprometidos en la negativa a aceptar la legitimidad de la existencia de Israel (previo al conflicto, lo que más ofreció uno de ellos, Jordania, fue ser protector de la comunidad judía). La población árabe, ahora unánimemente llamada palestina, no tenía autoridades políticamente reconocidas por nadie; el establecimiento de estas autoridades, incluso como un gobierno en el exilio, podría haber facilitado al menos ser una contraparte del gobierno israelí. Esta situación garantizaba la disposición anímica hacia el belicismo. Salvo algunos momentos precarios, no se ha escapado de esa realidad.

Ello se intensificaría a partir de 1952, cuando germina un nuevo tipo de nacionalismo árabe vinculado a un nombre, Gamal Abdel Nasser, uno de los símbolos de los sistemas autoritarios modernos (junto a Atatürk, Chiang Kai-Shek y Francisco Franco) y el único líder árabe de este formato que aún es reverenciado en la memoria, aunque también detestado por el fundamentalismo redivivo. Nasser ayudó a colocar el tema de Israel, desde la negativa a aceptar su existencia hasta el derecho al retorno de los palestinos expulsados de sus hogares por temor o presión, como parte de una orientación tercermundista. Fue el primero de estos líderes en aliarse estratégicamente con la Unión Soviética, aunque su modelo político y social, el llamado socialismo árabe, era apenas distinguible de tantos otros sistemas autoritarios modernos. Manteniendo una beligerancia retórica con Washington, no rompió con el mundo occidental. Al situar parcialmente el conflicto ahora árabe-israelí en el contexto de la Guerra Fría, a pesar de que su lógica más íntima escapa a ella, acentuó el carácter occidental del nuevo Estado, que para sus precursores originales, como Theodor Herzl, era parte de un proceso emancipatorio. Junto al desarrollo económico y al protagonismo militar, esto lo colocó en un establishment global.

Paradojas de la transformación de Israel y del judaísmo

Las sucesivas victorias en las guerras de 1956, especialmente la de 1967, cuando Israel ocupó, entre otros territorios, la Margen Occidental y despertó los apetitos de un sionismo irredentista, y la de un resultado más o menos ambiguo de 1973, fueron paralelas al brotar de agrupaciones palestinas combativas cuyas acciones a menudo no eran más que simple terrorismo antioccidental, además de antiisraelí, siendo un germen de esa autoridad. Desde finales de la década de 1970, la transformación política en Israel llevó al predominio de la tendencia expansionista sobre los territorios ocupados en 1967, especialmente la Margen Occidental, mediante el traslado de nuevos colonos, grupos generalmente motivados por razones tanto nacionalistas como de ortodoxia religiosa, creando un grupo de interés que hace aún más ardua la posibilidad de paz estratégica. También hubo escasos asomos de guerra tradicional entre Estados, y lo que predominó fue el tipo de guerra informal con guerrillas y terrorismo, enfrentados a duras represalias israelíes.

En la posición internacional del Estado de Israel influye otro factor. Se notará que, en algunos sentidos, la reacción antiisraelí, también antijudía en fronteras difíciles de definir, es la continuación del antiguo y medio desvaído tercermundismo, una entelequia también difícil de definir (hoy se la llama “sur global”). En un primer momento, parte de la izquierda en todo el mundo simpatizaba con el proyecto sionista debido a sus raíces en un colectivismo igualitario y porque el antisemitismo era visto –que entonces principalmente lo era– como un sentimiento de una extrema derecha nacionalista. A lo largo del siglo XX, la historia del mundo judío tomó un nuevo rumbo. De haber sido siempre minorías discriminadas o hasta perseguidas (bajo el nazismo fueron víctimas de un proyecto casi realizado de exterminio industrial), con su inmigración masiva a Europa occidental, en la medida que sobrevivieron a Hitler, y sobre todo a las democracias desarrolladas y anglosajonas, terminaron por formar parte de lo que se podría llamar un establishment global. Y, por lo mismo, Israel es parte de las democracias desarrolladas y, a pesar de su pequeñez y fragilidad estratégica, es también una economía muy avanzada, líder en la vanguardia científica y, sobre todo, una potencia nuclear. Por ello, atrae las críticas de la izquierda radical y de sectores afines, aunque sean más moderados.

El tercermundismo como sentimiento puede considerarse una entelequia, pero de alguna manera existe y a veces asume un carácter antisionista que, desde el punto de vista de los israelíes, comprensiblemente, es equiparado al antisemitismo, esta vez desde la izquierda. Todo esto ha sido paralelo al desplazamiento de la política interna israelí hacia una derecha nacionalista en múltiples facetas, sin que desaparezca del todo la antigua izquierda socialdemócrata, pero ya sin rastros del ideal colectivista e igualitario. Además, ha existido una alianza de facto entre este sentimiento archinacionalista y el fortalecimiento de una derecha nacionalista en Estados Unidos (en términos políticos estadounidenses, un nuevo conservadurismo de tipo identitario, una reacción espejo a la política identitaria de la nueva izquierda). En parte, esto le dio ímpetu al carácter del Estado israelí, que es una democracia y un Estado de derecho (aunque no en los territorios ocupados) y, a la vez, un Estado guerrero, en parte por necesidad y en parte por vocación. Para un país cuya génesis se encuentra en la experiencia del Holocausto, donde su pueblo fue víctima del peor crimen, esto le otorgó un halo moral sobre el que se levantó la simpatía bastante universal en sus primeras fases. Es inevitable que ese manto inmaterial se haya manchado un tanto en la experiencia histórica de estos 75 años, como podría suceder con cualquier otro Estado, y situaciones como el conflicto de Gaza exacerban esta evolución.

Por otro lado, Israel como Estado ha tenido varias facetas. Ha llegado a ser en lo económico y social un país de esos que se denominan desarrollados, y que también ha devenido en un centro científico y tecnológico de magnitud, a pesar de su pequeñez geográfica y demográfica. También ha destacado en la vida cultural e intelectual y en la educación superior, reflejando en este último sentido las virtudes de una sociedad abierta. Más importante aún, y lo que a menudo no se destaca lo suficiente en los debates cargados de vehemencia, es que ha sido un país democrático con poco que observar, salvo en los territorios ocupados en la guerra de 1967. Incluso, porque todo hay que decirlo, cobijó a una minoría árabe que hoy alcanza a alrededor de dos millones de personas, con representación parlamentaria, sin obligación de servicio militar (riguroso para los israelíes y otras minorías), y con una prensa más libre que en casi todos los países árabes. Aunque de facto son ciudadanos de segunda clase, debido a razones complejas, con menor nivel de ingresos, lo que ocasionalmente origina barullos, de sus filas no ha salido ninguna puesta en tela de juicio del Estado judío.

Sin embargo, las cosas cambiarían en varios sentidos. Los regímenes árabes tradicionales, propensos a caer frente a rebeliones nacionalistas y radicales de sus estamentos armados, lograron en la década de 1970 no solo resistir la marea nasserista (el caudillo falleció en 1970), sino salir fortalecidos con su combinación de tradición y modernidad. Por otro lado, la posición dentro de la Guerra Fría los hacía, en varios casos, ser aliados de Estados Unidos y a la vez antiisraelíes, con matices importantes. El Egipto post Nasser, con su líder Anwar el Sadat, primero rompió los estrechos vínculos estratégicos con Moscú, y tras su relativo éxito en la guerra del Yom Kippur (1973), tuvo la fuerza para, en un acto sensacional, firmar la paz y reconocimiento mutuo con Israel (1979). En un principio, fue violentamente rechazado por los países árabes y por considerables fuerzas al interior de Egipto, resultando en el asesinato de Sadat en 1981; sin embargo, el tratado y la paz fría que siguió crearon una realidad.

Los países árabes modernos escasamente se han envuelto en guerras formales entre ellos. En cambio, existe una fiera competencia de clanes y alianzas políticas, intentos a veces logrados de promover el asesinato de un jefe de Estado que culmina en la subida al poder de una nueva facción que efectúa la usual “limpieza”. La violencia intraárabe, análoga a la hispanoamericana del XIX, ha cobrado y sigue cobrando más víctimas que todo el conflicto árabe-israelí. Es, sin embargo, este último el que agita los espíritus, ya que se ve como una invasión foránea, étnico-religiosa, que ocupa tierra árabe, siendo el reverso de la visión de los judíos acerca de este asunto.

Fundamentalismo y revolución religiosa

Entonces, hizo su entrada en escena un factor de consecuencias globales: el fundamentalismo islámico. El supuesto general en los análisis de los años 1950 y 1960 era que la modernización iba a crear una realidad secular en la que la crisis de la religión en nuestra era también alcanzaría al mundo islámico. Fue una realidad engañosa, como tantas. La revolución iraní de 1978/79, en algunos sentidos la última de las revoluciones clásicas o la primera de los tiempos “posideológicos”, se reveló al final como una verdadera conmoción religiosa, una revolución por creencias tradicionales y por quién la representaba de manera verdadera. Tiene analogía con la reforma y contrarreforma en la Europa cristiana del XVI y XVII. Al suponer una aplicación social literal del Corán y de las legislaciones originales derivadas de aquel, ponían el acento en el universalismo y el radicalismo excluyente. Para lo que aquí interesa, era y es fieramente antisionista. El formulador más moderno, Khomeini, sostenía que la revolución no terminaría hasta “liberar Jerusalén”, lo que implicaba un objetivo estratégico de exterminio del Estado de Israel. El impacto fue casi instantáneo, no solo en Irán y en el marco geopolítico de la Guerra Fría debido a la importancia de Irán, sino porque dejó una huella en todo el mundo islámico.

En principio, lo que más destacaba era su cólera antioccidental, un rechazo a partir de un fundamento cultural que se supone intransferiblemente propio, de todo universalismo, a pesar de que se asienta sobre la misma premisa, una religión universal o universalista. Ciertamente, en la historia, una de las primeras reacciones de una sociedad débil en su encuentro con una contraparte fuerte es el retorno a una fuente originaria, el origen de su fuerza (la segunda es la interacción, a veces fecunda, otras desilusionante), una defensa ante lo que se percibe como avasallamiento de una civilización más fuerte. El antisionismo había sido marginal en los países islámicos no árabes; ahora se sumarían, si bien con diferente prioridad.

También despertó o reactivó querellas seculares y, en los países árabes en especial, las fieras hostilidades de clanes, sectas y partidos políticos modernos que se imantaban del nuevo fervor, a veces también para combatirlo, así como entre países árabes. Más que por conflicto interestatal, se trataba de rivalidad de regímenes. El chiismo es una de las vertientes del fundamentalismo. En el mundo sunita –para dar una vaga idea, algo parecido a lo que en un tiempo fue la sanguinaria rivalidad entre católicos y protestantes– despertó enemistades bélicas. Los principales grupos terroristas, como los de Osama Bin Laden, Al Qaeda; o los del Estado Islámico, que llegó a dominar por más de un año la mitad de cada uno de dos Estados, Irak y Siria, eran sunitas, como también lo son los talibanes. La “Primavera árabe” de 2011 finalmente no cambió mucho esta situación.

En los 1980, una salvaje guerra civil sectaria en el Líbano que duró 15 años –y todavía tiene derruido a lo que fue una vez “la joya del Medio Oriente”– llevó a una intervención de Siria, Estados Unidos e Israel. El caótico escenario sirvió para que Egipto regresara al centro de la escena del mundo árabe. El fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo de 1991 abrieron las puertas para el único proceso de paz con algunos tenues visos de éxito, cuyo símbolo fueron los Acuerdos de Oslo de 1993. Hubo un reconocimiento mutuo entre Israel y la Autoridad Palestina de Yasser Arafat. Este nunca pudo deshacerse íntimamente de su proyecto maximalista de destruir a Israel; y en este último país fueron ganando espacio otras figuras radicales, de las cuales emerge Benjamín Netanyahu, contrapartida de Arafat. Netanyahu se hizo portavoz de ese corazón expansionista mediante colonización en la Margen Occidental que anida una parte de los israelíes, y que destruye toda posibilidad de un Estado palestino. Hubo un colofón promisorio en el 2008, que entreveía un intercambio territorial, igualmente abortado por la precariedad política del entonces primer ministro israelí, Ehud Olmert.

Conflictos etno-religiosos-nacionales han plagado a la era moderna. Lo que singulariza al caso árabe-israelí es que resume ese tipo de confrontaciones en la era en que las confesiones caen en la tentación fundamentalista, contradiciendo todas las profecías modernas sobre la secularización, al menos en aquello del fin de la religión, aunque esta se enreda con las finalidades puramente políticas. Hay otro aspecto también. Los conflictos territoriales casi siempre han girado en torno a delimitaciones territoriales, por zonas fronterizas. Lo que tiene este fenómeno de 130 años es que se combate sobre la misma tierra, prácticamente la totalidad de ella, y ha sido uno de los factores, junto con la emocionalidad del llamado sionista y el desplazamiento forzado de la población árabe, que le han dado tanta amargura y han hecho tan ardua la labor de establecer una paz, por precaria que sea.

Conflicto y tanteos de paz

Con todo, en los últimos 30 años el pasaje del conf licto podría parecer contradictorio (no para un historiador), ya que junto a la intensificación del conflicto ha habido avances en el acercamiento oficial u oficioso entre Israel y varios e importantes países árabes, además de Egipto y Jordania. Y está el eterno faccionalismo del mundo árabe, que hace que el lenguaje de la confrontación haya que leerlo también como doble lenguaje.

En estos momentos, la respuesta de Israel raya en una desenfadada emoción de venganza materializada hasta ahora en una proporción de casi 30 palestinos muertos por cada israelí asesinado el 7 de octubre. Cierto, Hamas, en su estilo bélico, hace rehén a su propia población, en un circuito infernal sin límites. Para enredar el naipe, esto cae de lleno en un ambiente político enrarecido en Israel y lo mismo en su más fuerte apoyo, Estados Unidos. Allí surgió un sentimiento propalestino en una pequeña pero creciente y quizás no tan pequeña minoría, en lo básico de la izquierda norteamericana, que afecta al Partido Demócrata. Siempre hubo esa izquierda propalestina (diferente a la afinidad de árabes norteamericanos con sus hermanos de sangre), solo que ahora se ha mostrado más fuerte. Le queda un largo camino y su único resultado podría ser provocar una herida fatal a la candidatura del Presidente Biden.

La experiencia de 130 años no da mucho material para ser optimista, si creemos que la paz es posible y necesaria. Con todo, conflictos de largo plazo, parecidos al indo-pakistaní, han estado jalonados por períodos en donde la violencia ha sido menor y a veces casi no ha existido. Entre 1900 y 1947 se dieron aquí eventos regulares, siempre sanguinarios. Después vino uno principal, aunque no exclusivo, de guerras clásicas, por llamarlo de alguna manera. En los últimos 50 años, la empresa bélica se ha desarrollado mediante ataques de guerrilla o terrorismo contra Israel, operaciones regulares de este contra fuerzas de guerrilla Palestina situada en países de la región, también operaciones contraterroristas que algunas veces se han parecido al terrorismo. En esto último todavía estamos. Ha habido momentos más breves o un poco más extensos de conversaciones y atisbos de paz, como los ya nombrados. ¿Qué se puede esperar?

Primero, que las aproximaciones a un acuerdo de paz deberán ser pacientes con el hecho de que un cierto grado de violencia guerrillera y contraguerrillera va a persistir. Puede haber, como lo ha habido, un momento más o menos extenso de aminoramiento en la tensión, mientras existe eso que se conoce como prenegociación, tanteos de acuerdos.

Por supuesto, no se puede escamotear el tema central, la disputa por “el mismo territorio”. Aquí la llave maestra, la primera de ellas, la tiene Israel, que es renunciar a la colonización en la Margen Occidental para permitir la creación de un Estado palestino más o menos viable. Si por razones de política interna fuese imposible renunciar a todo el territorio colonizado, este debería ser reducido a un mínimo; lo menciono porque esta posibilidad también se ha negociado: efectuar un canje territorial en el desierto del Néguev.

La segunda llave maestra la tendrían las autoridades palestinas que pudieran hacerse responsables de esta negociación, y que no solo acepten la existencia del Estado de Israel –ya asumido por los acuerdos de Oslo por más que esto ya no tenga peso–, sino que renunciar al “retorno”, la idea de que los descendientes de los palestinos desplazados en 1948 pudiesen regresar a sus tierras originales, lo que haría inviable el Estado israelí. Podría efectuarse, como también se ha hablado, un retorno simbólico, dado que ya existen dos millones de árabes israelíes que, en general, no han representado un gran reto al Estado.

En medio de la feroz guerra al momento de escribirse estas líneas, como muchas veces sucede en estos casos, existen febriles negociaciones entre varias partes –en lo fundamental, Estados Unidos con países árabes– para reactivar una solución de “dos Estados”. Estos tienen en sus manos la tercera llave maestra. Por justicia y por sensatez, habría que tener como norte político el que si nació Israel, debe también nacer Palestina.

Merma del cristianismo en la región

Hasta la expansión árabe del siglo VII, la región era principalmente el asiento originario y potente del cristianismo, en ese entonces en general unif icado en torno a Roma, y abarcó el norte de África y alguna parte del sur de Europa, en especial de la península ibérica. En esas regiones, cristianos y judíos pasaron a ser minorías toleradas, siendo esta última un poco mejor tratada.

Con todo, en el siglo XX ha llamado la atención lo que se vio como una actitud del Papado o del Vaticano ligeramente más simpatizante con la causa palestina que con la judía, a pesar de los esfuerzos de Juan Pablo II por superar la desconfianza del mundo judío frente al catolicismo. En el mundo judío moderno ha habido algún grado de resentimiento por el tratamiento desdeñoso o a veces persecutorio de parte de países cristianos, en especial en Europa oriental, y por el totalitarismo nazi de tipo exterminador en el siglo XX.

En gran medida esta simpatía vaticana estuvo relacionada con la existencia de minorías católicas y de diversas iglesias ortodoxas en el mundo árabe, en su conjunto no desdeñables en número. En el Líbano, la Constitución de 1946 ordenó que hubiera un presidente cristiano precisamente porque los cristianos eran mayoría según el censo de esos años. Para los años 1970, por razones demográficas, las diversas sectas musulmanas y otras de hecho eran mayoría. En Egipto, la minoría copta alcanza el 10% del país y tiene una importancia relativa de consideración, aunque como muchos otros casos, se sienten ciudadanos de segunda categoría.

Los árabes cristianos del Margen Occidental alcanzaban a ser un tercio de la población. Se podrían enumerar muchos ejemplos, pero nos detenemos en dos casos particulares que nos hacen comprender un poco la realidad de la situación. Se trata de Irak y Siria, que, como sistemas políticos, en general han sido terribles satrapías. Ambos han cobijado a pequeñas pero significativas minorías cristianas que, en el contexto del mundo post 1945, han sobrevivido en gran medida por ser fieles al sistema político imperante. Ha sido este el principal factor de supervivencia. Podrá no ser muy heroico apuntar a esta realidad; la doctrina cristiana en todo caso, la católica, ha puesto siempre el énfasis en que un creyente no está obligado al martirio; en determinadas circunstancias, este podría ser contraproducente para la supervivencia de la fe y de esa minoría.

Lo que ha preocupado a los pontífices en relación al conflicto del Medio Oriente es que los cristianos han sido indirectamente sus víctimas. Como consecuencia de la guerra civil del Líbano, se produjo una drástica reducción de la población cristiana, primero por tendencias demográficas que la precedieron, y después por migraciones de una población que, en el fondo, perdió esa guerra, aunque la estructura constitucional se mantenga intacta en la forma. Lo mismo ha pasado en el mundo palestino, donde los cristianos han visto reducida su presencia por la emigración. La irrupción del fundamentalismo islámico en algunas regiones ha conllevado una versión exterminadora de esa población. De ahí que un proceso de paz aparezca como una de las posibilidades de que estas minorías cristianas persistan en la región, que fue dominada y convertida por las buenas y las malas al islamismo en los siglos VII y VIII.

* Joaquín Fermandois es historiador, profesor titular de la Universidad San Sebastián, profesor emérito de la Pontifica Universidad Católica de Chile y presidente de la Academia Chilena de la Historia. Autor de diversas obras sobre relaciones internacionales e historia contemporánea.

Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de

The post

Leave a Reply